En résidence de création

Sédiment(s)

Matthieu Duperrex

[Appel à projets numérique]

Sédiment(s)

La mise en écho de deux territoires distincts et éloignés l’un de l’autre, le delta du Mississippi et celui du Rhône. Une poétique, une enquête de terrain, des outils d’écriture numérique…

Lauréat de l’appel à projets 2015 "Résidence d’écriture numérique"

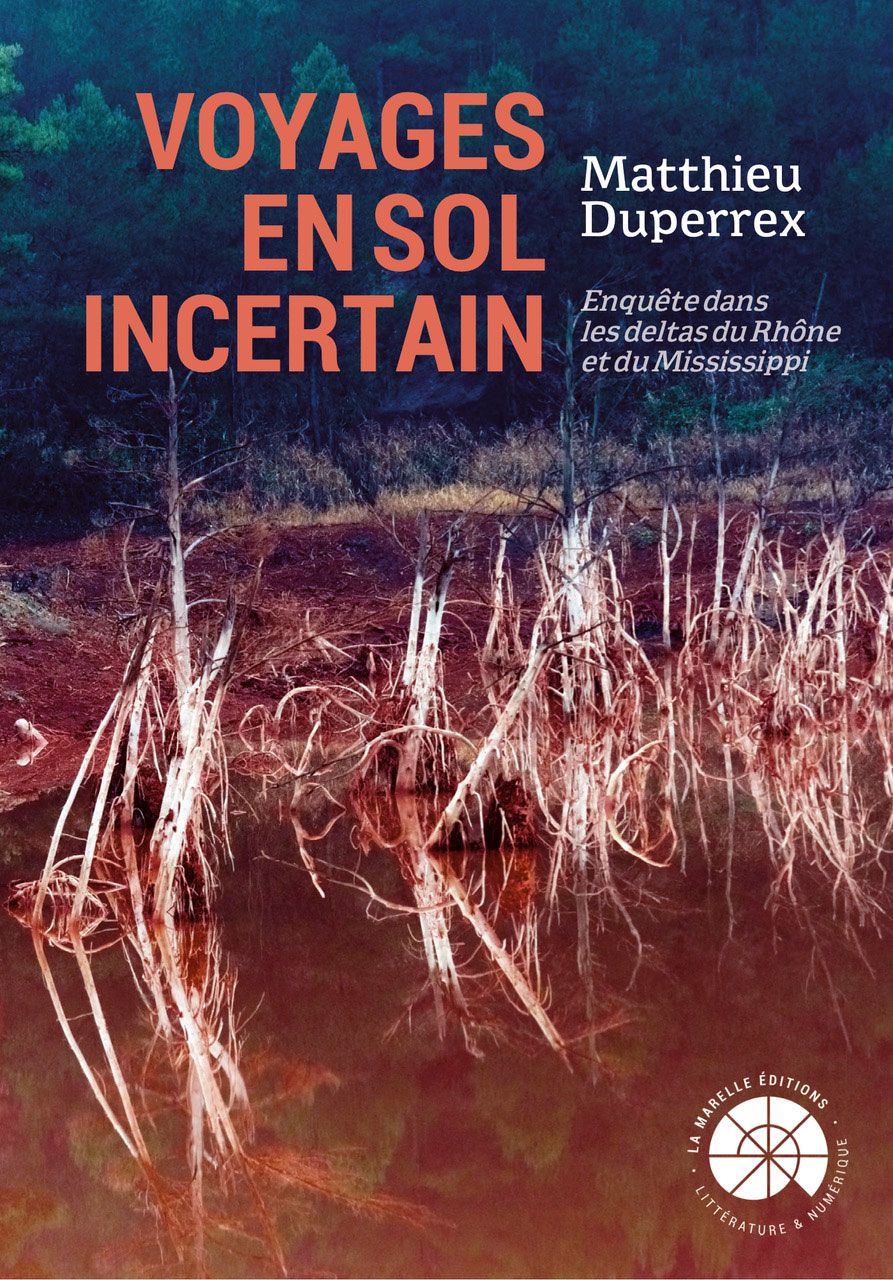

Le projet de Matthieu Duperrex consiste à écrire une « archéologie » du sédiment par la mise en écho de deux territoires, les deltas du Mississippi et du Rhône. Les sédiments sont la vie. Ils se déplacent en suspension, puis se déposent et s’empilent pour former un sol, un pays fertile. Tenus en corset par les digues et levées, soumis aux exigences de l’industrie et du commerce, les fleuves nourriciers se sont dissociés de leurs deltas. L’érosion affecte à une vitesse inouïe un pays suspendu entre houle et nuages, elle atteint aussi des cultures fragiles. Une poétique, qui s’abreuve à l’abondance des langues sédimentaires, doit témoigner de ces phénomènes significatifs de notre condition contemporaine.

Pour une poétique du delta industriel

Parti-pris littéraire

Du point de vue littéraire, Sédiment(s) joue de la narration et de la poésie documentées au profit de l’articulation de plusieurs plans :

- deux récits qui s’enchâssent, car deux territoires distincts, éloignés l’un de l’autre ;

- des cultures qui se mêlent à la faveur des mouvements migratoires et qui sont autant de voix, d’instances du récit ;

- deux temps référentiels qui s’épousent, celui du sol, celui des hommes ;

- et notamment, des modes de vie menacés, qui disparaissent aussi vite que les territoires des deltas s’érodent, à l’échelle spectaculaire d’une génération ;

- une alternance de mélancolie et de puissance de vie dans l’atmosphère psychique de ces paysages littoraux, ces ciels, ces vents, de cette végétation de marais et au travers des relations entre les hommes et les bêtes ;

- une science inquiétante des métamorphoses du sol et de ses richesses, un mystérieux dosage des quatre éléments qui est orchestré par les industries pétrochimiques ;

- un double régime cognitif, une sorte de mensonge vis-à-vis de soi, entre la connaissance des dangers, de la nocivité de certaines actions, et leur poursuite déterminée en dépit de ce savoir ;

- des rituels de protection, des témoignages de foi, des quêtes d’absolution, mais aussi une résistance au principe de réalité, qui mobilise de nouveaux imaginaires de l’air, de l’eau, de la terre et du feu…

La perméabilité de ces plans dans la vie des deltas du Rhône et du Mississippi invite à éclairer la notion de sédiment en multipliant les coupes stratigraphiques. Ainsi l’écriture est-elle une autre forme de « géologie » de nos paysages choisis.

C’est aussi un parti pris « cosmologique » que nous revendiquons, au sens où notre écriture est à la recherche de formats d’expression modernes pour rendre compte d’une ère qui signe l’habitat humain de la Terre : l’anthropocène. L’anthropocène est une collection d’observables construite scientifiquement comme époque de la Nature et comme situation globale de confrontation de l’Humanité à des problèmes écologiques inédits. Mais pour « global » que soit un fait tel que le réchauffement climatique, par exemple, donner un sens à l’anthropocène requiert une empirie particulière et une logique d’embarquement environnemental. Concrètement, nous nous plaçons en situation d’enquête, c’est-à-dire en contexte d’expérimentation de phénomènes auxquels nous reconnaissons un statut pas simplement local, mais de connexion avec d’autres mondes qui constituent l’environnement existant. Suivant ce précepte pragmatiste qui veut que pour être énoncé un problème doit être senti, notre écriture s’efforce ainsi de dérouler cette méthode d’enquête « profane » sur l’anthropocène.

La littérature contemporaine n’a pas seulement à faire avec l’érosion de nos savoirs constitués, mais aussi avec les empêchements de savoir. En Louisiane, il m’en a coûté une arrestation et de l’emprisonnement pour avoir pris une photographie de raffinerie et m’être trouvé au mauvais endroit dans un contexte paranoïaque. À l’usine ArcelorMittal de Fos-sur-Mer, un intérimaire vient de mourir sans qu’on daigne même diffuser son nom. Les murs, les silences, les interdits, mais, plus largement, un manque de mots, et un manque d’images instituées en langue : c’est ce à quoi l’écriture doit se confronter.

Mode opératoire et écritures numériques

Mes outils d’écriture numérique sont le corollaire d’une littérature de terrain, ancrée dans le paysage, et me permettent autant de documenter l’expérience vécue que les dynamiques de laboratoire que l’on provoque à dessein, par la visée artistique. J’associe ainsi le processus de production littéraire à la pratique d’enquête de terrain.

Après deux mois de collecte de matériau dans le sud de la Louisiane, après de premiers traitements à l’automne, le projet que je formule pour cette résidence à La Marelle consiste à figurer ce que pourrait être une écriture du delta par une nouvelle mise en situation géographique dans le deuxième delta de Méditerranée derrière le Nil. Je me donnerai d’ailleurs les moyens matériels d’une mobilité entre le grand Rhône et le petit Rhône, de Grau-du-Roi à Fos-sur-Mer.

Des notes de travail seront proposées durant le temps de la résidence sur le blog des auteurs de la Marelle, que complèteront les réseaux sociaux du collectif Urbain, trop urbain, notamment Facebook et Instagram. La plateforme d’écriture d’Urbain, trop urbain servira à partager, (se) documenter, essayer et fixer sans qu’on puise attribuer à chaque outil numérique une fonction déterminée. Ce qui en revanche est tout à fait assignable, c’est la vocation de l’enquête de terrain à me faire entrer dans une écriture numérique et, de façon réflexive, à être elle-même le premier sujet du récit. C’est du mouvement même de l’enquête, art de l’hypothèse et des controverses au sens de John Dewey, que je tire l’articulation entre des genres éditoriaux – essai, poésie, fiction… – et des approches formelles – récit mixmédia, microtextes, carnet, portfolio, etc.

Matthieu Duperrex

En son et en images…

Un entretien avec l’auteur réalisé durant sa résidence

« Nouvelle célébration des sédiments » : lecture-performance

Exploration artistique des deltas du Rhône et du Mississippi.

Au croisement de plusieurs disciplines, géologie, géographie, ethnologie, création audiovisuelle, plastique, littéraire et musicale, Matthieu Duperrex, du collectif Urbain, trop urbain, donne à voir des paysages réels et imaginaires qui se révèlent inattendus et riches. Photos, films, ambiances sonores et objets collectés nous font accéder à une cosmologie à la fois poétique et scientifique, une manière sensible d’aborder les âges de la Terre et la notion complexe de biodiversité.

Cette lecture-performance de Matthieu Duperrex a été donnée plusieurs fois :

- à l’occasion de sa sortie de résidence d’écriture numérique à La Marelle, dans le cadre des Mercredis de Montévidéo (Marseille), le 24 février 2016

- au Festival Image de Ville, à Aix-en-Provence, en octobre 2016

- à l’invitation du MuCEM dans le cadre de l’exposition Vie d’ordures le vendredi 28 avril 2017

-

à l’Artothèque de Miramas, le samedi 18 janvier, 15h30, à l’invitation de l’École nationale supérieure de la photographie d’Arles. Matthieu Duperrex présente la version numérique de son livre, pour les étudiants et le public.

Matthieu Duperrex a également donné une performance intitulé « Sédiment(s) : Pipelines Songlines » le 21 octobre 2017 à Martigues.

Le lieu de résidence

À Marseille, La Marelle dispose de deux appartements indépendants, l’un sur le site de la Friche la Belle de Mai, l’autre à proximité du Palais Longchamp.

-

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.